Anthropologische Grundlagen von (Sozial-) Wissenschaft

in der Welt der Menschen

Kant:

Was kann ich wissen?

Was soll ich tun?

Was darf ich hoffen?

Was ist der Mensch?

Auch wenn Kant die Beantwortung der ersten drei als Grundlage für die letzte Frage gesehen hat, kehren wie hier dieses Verhältnis um: die vierte Frage begründet die ersten drei!

Um dies nun genauer zu klären braucht es erst einmal eine grundsätzliche Unterscheidung:

Daten/Reize sind KEINE Information!

(d.h. wir leben in einem Datenzeitalter NICHT in einem Informationszeitalter)

Daten werden erst in Bezug auf Fragen/Kontexte bedeutungsvoll, d.h. zur Information. Also wird Information im Zusammenhang mit Kontexten generiert, entsteht also nicht empirisch methodisch, sondern theoretisch diskursiv. Der Bezug von einer Studie auf eine andere um der eigenen einen Kontext zu geben gelingt deshalb nur überzeugend, wenn dort der Kontext explizit wurde. Wenn er dort nur implizit vorhanden war – Effektivität (welche mit welchem Ziel, mit welchem Recht ….) – ist auch die eigene Studien nicht theoretisch grundgelegt und hält damit einer kritischen wissenschaftlichen Prüfung nicht stand. (Was nicht heißt, dass es dies im heutigen Forschungsbetrieb nicht vielfältig gibt! Stellen Sie einfach die Fragen oben und häufig merken Sie: das Ergebnis bleibt hohl, bedeutungslos.)

Und hier kommt jetzt mit der Frage ‚Was ist der Mensch?‘ die Frage nach der Unterscheidung von Menschen und Tieren in den Fokus:

Menschen und Tieren sind Lebewesen, die sich je nach Gattung erkennbar unterscheiden. Das betrifft dabei in unserem Zusammenhang nicht wesentlich den Körperbau, sondern vor allem das Verhalten, d.h. wie auf die von diesen Lebewesen wahrgenommene Welt reagiert wird, d.h. welche Bedeutungen bestimmter Sachverhalte in der Welt im Verhalten der Lebewesen zum Ausdruck kommt.

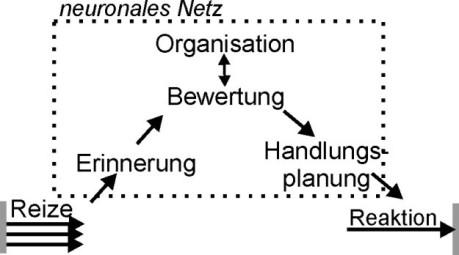

Wenn wir das nun in Bezug auf Lebewesen mit einem ZNS reflektieren und das mit unseren Überlegungen zu dem Verhältnis von Daten und Informationen zusammenbringen von ausgehen so stellt sich das für alle Lebewesen wie folgt dar:

Wie kommt aber die ‚Organisation‘ die das Bewerten und Handeln erst ermöglicht zu Stande? Bei Tieren ist dies der gattungsbestimmende und -typische Instinkt, d.h. der Instinkt steuert das Verhalten NICHT direkt, sondern gibt den neuronalen Prozessen der Handlungsplanung nur das Ziel vor. (Erst so wird es möglich, dass Tiere sich auf sich ändernde Bedingungen einstellen und flexibel lernen können! Das Ziel bleibt aber gattungseigenartig fix.)

Bei den Menschen ist der Instinkt dagegen nur als gewisse Dispositionen (Triebe) so schwach vorhanden, dass diese nicht zu der Sicherung der Wahrnehmungsverarbeitung ausreicht. Dabei ermöglicht aber gerade diese biologische Unbestimmtheit die obigen Fragen Kants, die für Tiere einfach mit dem Instinkt beantwortet sind, d.h. Tiere könnten beliebig intelligent sein, sie blieben letztlich immer kognitiv-funktional intelligent, was zwar individuelle Unterscheidungen und damit Ich-Bewusstsein ermöglicht, nicht aber Fragen nach dem Warum der Existenz.

Diese menschliche Gattungseigenschaft ‚Unbestimmtheit‘ gilt dabei, da sie im Unterschied zur Kognition (auch Tiere) angesiedelt ist, wirklich für JEDES Mitglied der Gattung unabhängig von seinen/ihren biologischen Fähigkeiten sozusagen von schwerst-beeinträchtig bis höchst begabt! Ist also wirklich eine anthropologische Konstante und kann und sollte für sozialwissenschaftliche Reflexionen, die niemanden ausschließen, eine ‚absolute Presupposition‘ (vgl.: Collingwood 1940/2002, S. 21) sein.

Wie be-deutend diese Grundlage im Wortsinne ist, zeigt uns die Grafik oben. Wenn der Instinkt wegfällt ist die komplette neuronale Verarbeitung von Menschen zum Zeitpunkt der Geburt gefährdet! Kinder benötigen deshalb neben der biologischen Versorgung und später dem Lernen funktioneller Kompetenzen vor allem von Anfang an Menschen, die ihnen in der Art ihres Umgangs mit ihnen BeDEUTUNGEN anbieten – anfangs vor allem bezogen auf den Körper des Kindes (Fingerspiele, Lautdialoge …) später dann zunehmend auch bezogen auf das Verhalten des Kindes – um dem Kind die Möglichkeit zu geben diese Bedeutungen in einer eigen Kombination zu verinnerlichen und zu einem Eigen-Sinn zusammenzusetzen, der fortan als Ersatz für den fehlenden Instinkt als Organisator fungiert.

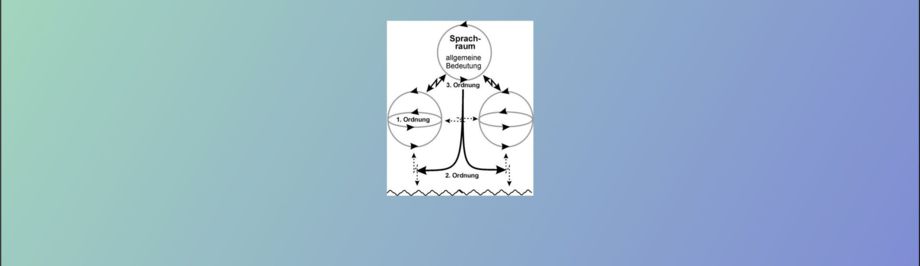

DIESE Form des Austauschs von Bedeutungen ist primär überlebenswichtig, hält aber das ganze Leben an (Kultur, Sprache, Dialog). ALLE Handlungen von Menschen mit Menschen haben diesen Aspekt, der letztlich Lernen und Entwicklung erst, wenn das Gelernte dem Eigen-Sinn Sinn macht, nachhaltig werden lässt. Sekundäre Verstärker wie Noten oder Ranking funktionieren nur solange diese eine eigene Bedeutung im Leben der Menschen haben (Schule, Bewerbung …). Das so Gelernte wird völlig peripher, wenn diese keine Rolle mehr spielen!

Unterricht müsste das entsprechen Berücksichtigen (Klafki, Weinert). Die Verkürzung des Kompetenzbegriffs von Weinert auf dessen kognitive Dispositionen („Im Sinne einer inhaltlichen Fokussierung des SPP beschränkt sich der hier verwendete Kompetenzbegriff auf kognitive Dispositionen.“ (Klieme und Leutner 2006, S. 880)) wie heute in der ‚Evidenzbasierung‘ der Forschung fast allgegenwärtig, verkürzt das Konzept menschlichen Handelns genau um den Aspekt, der menschliches Handeln auszeichnet und verfehlt so die Möglichkeit kulturell vertieft verstandener HUMANwissenschaft.

Für die Wissenschaft heißt das ‚normativ-diskursive Theorie‘ wieder als Wissenschaft zu achten, ja Ihr wieder grundlegende Bedeutung zu geben. So haben auch empirische Studien nur einen wirklich inhaltlich differenzierten bedeutungsvollen Ertrag, wenn die theoretischen Grundlagen der Fragestellung – nicht die empirische Datenlage – erst einmal gründlich theoretisch erarbeitet ist.

Im Zusammenhang mit kulturellen Prozessen – Lernen, Entwicklung Gesellschaft, Dialoge, Diskurs, Kooperationen, Politik) muss bedacht werden, dass alle diese Prozesse systemtheoretisch als REKURSIV bezeichnet werden müssen, d.h. sie sind komplex (chaotisch) und deshalb nicht vorhersagbar! Allerdings sind sie auch nicht beliebig, sondern es ist möglich, die Wirkkräfte in einem solchen System (Attraktoren) zu identifizieren und in ihrem (statistischen) Wirken zu beobachten. Dies geht um so besser, umso stabiler ein solches System ist.

Da diese Stabilität aber seine Flexibilität einschränkt, heißt das, dass es zunehmend unfähig wird sich an Fluktuationen in der Umwelt anzupassen und damit zunehmen instabiler wird. In einer solchen Phase der Instabilität wird es aber dann so empfindlich, dass selbst unbedeutende Kleinigkeit (Adorno) eine Fluktuation des Gesamtsystems auslösen können.

Kurz: Menschen Verhältnisse sind kontingent und weniger statisch messbar als kontinuierlich beobachtbar, wobei das Modell sowohl der Beobachtung, als auch des eigenen Handelns (Dearborns Diktum: 'Wenn Sie etwas verstehen wollen, versuchen Sie, es zu verändern.' (Bronfenbrenner et al. 1981, S. 268)) ständig überprüft und an je neue Erfahrungen/ Beobachtungen angepasst werden muss. Charles Sanders Peirce nennt dieses Vorgehen abduktiv (Richter 1995; Reichertz 2013).

Literatur

3 Klieme, Eckhard; Leutner, Detlev (2006): Kompetenzmodelle zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung von Bildungsprozessen. Beschreibung eines neu eingrichteten Schwerpunktprogramms der DFG. In: Zeitschrift für Pädagogik 52 (6), S. 876–903. Online verfügbar unter URN: urn:nbn:de:0111-opus-44936.